Рената Семеновна принадлежит к тому поколению, чьи потери и беды начались задолго до 22 июня 1941 года. Репрессировали отца, чудом уцелела мать, поэтому она не стала детдомовкой. С началом войны ей с лихвой пришлось хлебнуть всего того горя, что досталось ее сверстникам: бесконечные дороги войны, холод, голод и страх за себя и близких. Ниже рассказ о судьбе ее семьи и о том, как эта судьба привела ее во Флориду.

10 лет без права переписки

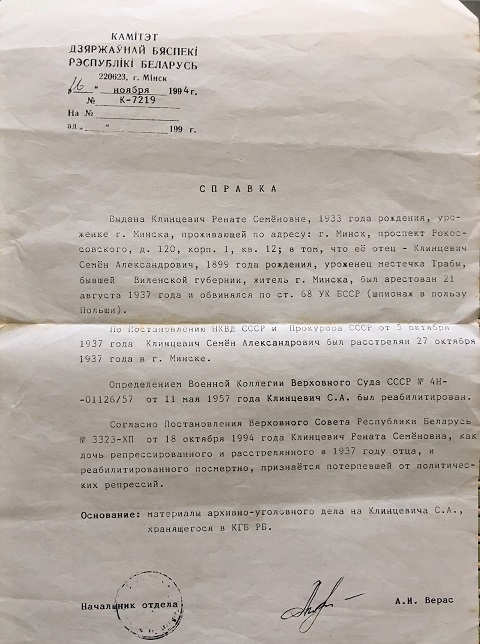

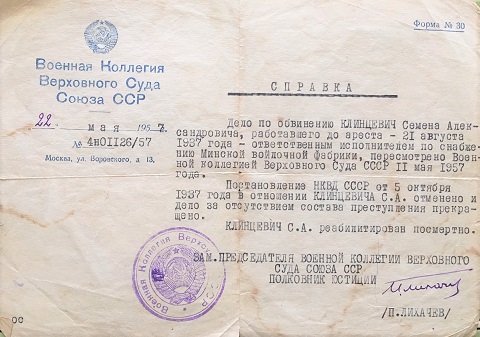

Перед Ренатой Семеновной лежит несколько документов. Первый – это справка Военной коллегии Верховного суда СССР. Она гласит, что дело по обвинению Клинцевича Семена Александровича, работавшего до ареста 27 августа 1937 года ответственным исполнителем по снабжению Минской войлочной фабрики, было пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 11 мая 1957 года. Итог: постановление НКВД СССР от 5 октября 1937 года в отношении Клинцевича С. А. отменено, и дело, за отсутствием состава преступления, прекращено. Ее отец реабилитирован. Посмертно.

Следующий документ – свидетельство о смерти Клинцевича Семена Александровича. Причина смерти – рак легких. Дата смерти – 3 марта 1943 года. Выдано Клинцевич Ренате Семеновне, 1933 года рождения, уроженке города Минска. По другим документам ее отец, 1899 года рождения, уроженец местечка Трабы бывшей Виленской губернии, житель Минска, был арестован в августе 1937 года и обвинялся по статье 68 УК БССР «Шпионаж». Шпионаж, конечно же, в пользу Польши! И далее «…по постановлению НКВД СССР и Прокурора СССР от 5 октября 1937 года был расстрелян 27 октября 1937 г. в городе Минске».

– Вот! Видите?! – восклицает Рената Семеновна. – Мама поехала в Москву в пятидесятые, и ей выдали справку, что он умер от рака легких в 1943 году. А тут! Он был расстрелян…

И еще один документ, ему всего пара десятков лет. «Определением военной коллегии Верховного суда СССР №4Н01126/57 от 11 мая 1957 года Клинцевич С. А. был реабилитирован. Согласно постановлению Верховного совета Республики Беларусь №… от … как дочь репрессированного отца Рената Семеновна признается потерпевшей от политических репрессий…»

– Я была совсем маленькой, – рассказывает наша сегодняшняя героиня, – но я хорошо помню, как отца забирали. Тогда всех брали, подряд, можно сказать. Остановилась возле нашего дома машина, и мама сказала папе: смотри, не за тобой ли это. А папа – да нет. И тут же к нам вваливаются в дверь. Все перерыли. У нас приемник был, какой-то подарок отцу за заслуги. Его тоже забрали.

А когда мама пыталась отнести передачу отцу, ей сказали, что он осужден на 10 лет без права переписки. Вы знаете сейчас, что означали тогда эти слова. А мама все ждала его – до последнего. И после смерти Сталина она поехала в Москву. Ей выдали вот эти бумаги. А до вот этой, последней, она не дожила. 91 год ей был, когда ее не стало. Позже меня вызвали в КГБ Беларуси и спросили, хочу ли я ознакомиться с делом своего отца. Меня закрыли в комнате без окон и дверей, вынесли папку дела, и я начала читать. И вы знаете, я читала, но когда увидела его последнюю роспись, мне стало дурно! У меня было обморочное состояние.

Что в деле было? Первое – допрос. У него спрашивали о семейном положении, он сказал, что у него жена Софья Адамовна, дочка Рената. Что он ни к чему не причастен! Потом второй допрос был. Буквы уже пошли в разные стороны. Били его, наверное. Третий допрос – одна только сплошная линия… И да, приговорен к расстрелу!

Маму — она занимала высокую должность — исключили из партии. И с работы ее, конечно же, сняли. Обычно, если арестовывали мужа, то арестовывали и жену, а детей определяли в детский дом. Мама – за меня, и мы несколько недель скитались на краю города у знакомых. Но вдруг через три месяца маму восстановили в партии. Наверное, разобрались еще тогда, но отца уже не было. И все – молчок!

Минск горел… страшно было!

Перед началом войны моя мама, Софья Адамовна Сосновская работала начальником по кадрам в Министерстве лесной промышленности. Надо сказать, что мама моя была из верующей семьи. Когда ее приняли в комсомол, мать выгнала ее из дома. Мама тогда поступила на рабфак, а после него закончила партшколу, которая приравнивалась к учебе в пединституте. Она потом учительницей и работала.

На 3-й день после объявления войны Минск начали бомбить. В садик я не пошла, мама взяла меня с собой на работу. Им строго приказали не отлучаться с рабочего места. И как только начинались сирены, все работники спускались в цокольный этаж. Помню, как было страшно, когда во дворе упала бомба! Чуть-чуть – и нас бы… Пройдет налет, мы возвращались обратно, мама работала, ну и я с ней. И в один из промежутков мама побежала домой взять что-то для меня, подушку какую-то. А жили мы недалеко от вокзала. Наш дом стоял на углу, где сейчас кассы стадиона. Бомбили вокзал и наш дом разбомбили, остались одни развалины.

Начальство приказало работать, а сами погрузили вещи и даже мебель на грузовые машины и сбежали. Когда выяснилось, что никого из руководства нет, все тоже стали разбегаться. А Минск уже горел! Уходили мы по Ляховке – так называлась местность за стадионом, там была речушка и мост. Сейчас там мост большой. Тот, прежний, был разрушен. Мы как-то перебрались через него. Все шли, ехали, кто как мог, в сторону Москвы. Мы пошли пешком. Дорогу бомбили, и низко пролетающие самолеты из пулеметов расстреливали всех, кто был на ней. А мы сбегали на обочину, и мама меня своим плащиком накрывала: у него была серая подкладка, и он сливался с землей. После налета мы возвращались на дорогу и снова шли. Далеко, конечно, пешком мы не смогли уйти. Помню такую картину. Мужчина с мальчиком ехали на подводе и подвезли меня до какой-то деревни. Мама шла рядом. Чуть позже я увидела эту лошадь с вывернутыми внутренностями, рядом лежал этот мальчик, весь почерневший, и мужчина. Они не успели даже уехать далеко.

И вот пришли мы в какую-то пригородную деревню. Бедная деревня, а беженцев много нахлынуло, и кушать нечего. И помню, хозяйка наварила котел перловки и дала по пару ложек. Только детям! Делать там было нечего – беженцев много, и мы пошли дальше. Шли мы недолго. Стали говорить, что впереди высадился десант и дорога перекрыта! И мы повернули обратно в Минск. Дошли до моста, с которого начинали свой путь. Остановились в какой-то казарме, переночевали. Партбилет свой мама положила в бутылку и закопала в каком-то лесочке. Потом она не нашла его: там все было перерыто – ямы, окопы, воронки.

Мы поселились в комнатке на первом этаже двухэтажного дома у каких-то маминых знакомых. Напротив дома было гетто, а с другой стороны – лагерь военнопленных. Бедные они… Когда кто-то проходил мимо, они просили какую-то ложку, миску. Им давали баланду в общем котле – и бери ее как хочешь! И мы ходили по пожарищам и выискивали уцелевшую посуду. Мама меня пропихивала, поднимая один ряд колючей проволоки, я протискивалась, бежала ко второму ряду и бросала эту посуду нашим пленным. И конечно, надо было смотреть, чтобы рядом не было немцев или полиции.

Недалеко от Дома правительства – на тот момент самого большого и высокого здания в Минске – была фабрика-кухня. И вот на ней организовали кормежку тех, кто остался в Минске: немцы давали какую-то баланду. Надо было выстоять с утра до вечера большущую очередь! Стояли, чтобы получить пару черпаков. Тут же можно было встретить своих знакомых. Но это не всегда было хорошо, потому что однажды мы возвращались домой, и к нам подбежала соседка и говорит: не ходите домой; вас спрашивали полицейские, они сидят во дворе и ждут вас. Мама – за меня, и мы, не заходя к себе, вышли на большую дорогу и пошли в местечко Старые Дороги, мама оттуда родом.

Все дороги вели в Старые Дороги

На краю этого местечка, у леса, в хорошем доме, построенном маминым отцом, жила моя бабушка – ее мама. Мою маму там никто не знал, не знали, что она партийная. Она приезжала туда изредка, привозила деньги, продукты и уезжала. Мы пошли до Слуцка пешком. Но вы знаете, надо отдать должное: ехали немцы на больших машинах и иногда предлагали подвезти, сесть в кабину. Видят, что идет женщина с ребенком. Немножко подвезут, а потом они куда-то сворачивали.

Заходили мы в деревни, и в деревнях нас люди не хотели принимать. Люди были настолько напуганы! Мы идем вдоль дороги – а вдоль дороги повешенные. И написано: «Партизан». И люди боялись. Но правда, находились добрые люди, принимали нас, кормили. Так, таким образом мы дошли до Слуцка. А там сели на какой-то товарняк, который вез щебень. На нем и доехали до Старых Дорог.

Приехали к бабушке. А она такая безалаберная! Никакого хозяйства! У нее куры, чтобы не убежали, сидели в таких плетеных сундуках. Мама стала заниматься хозяйством. Завела уток, поросенка. Кушать-то надо было что-то! Там же жил наш один родственник, врач, дядя Шура, муж маминой сестры. Раньше он работал в Польше, в Белостоке, в воинской части. И в Старых Дорогах он и при немцах работал в местной больнице. Приходили люди, по-видимому, партизаны, и он им давал какие-то медикаменты. Потом это стало опасно. За ним, похоже, следили. Он сам был очень больным, с больными почками, маленький, щупленький. А мы ходили по лесам, полям, собирали грибы, щавель, чтобы сварить какой-то борщ. И мы с мамой приспособились носить лекарства и бинты. Клали их в определенное место. Кому мы носили – мы не видели.

Немцы мирное население не трогали у нас. Старые Дороги – еврейское местечко. Кто-то уехал, кого-то расстреляли. Немцы почти не заходили, а шныряли местные полицейские. Вот кого бояться надо было!

Комендатура выписывала нам талоны, и мы шли и долго стояли в очереди, чтобы получить на них хлеб. У нас были гуси. И к нам как-то пришел денщик немецкого коменданта, чтобы купить этого гуся. А мама не дала. Но, видимо, ночью они отломали доску и выкрали этого гуся. И мама (она знала немецкий, учила его) пожаловалась в комендатуру, и ей что-то даже возместили.

Шел уже 1944 год, дяде Шуре становилось все хуже, у него начались приступы, и ему предложили лечь в госпиталь в Бобруйск. Там он и остался. Город сильно бомбили, и, видимо, он погиб там в разрушенном госпитале.

Немцы отступали по Екатерининскому тракту на запад. Тут и партизаны появились. Они могли прийти и взять что хотели. Когда был период междувластия, кругом летали пули. Мы прятались, а потом на доме загорелась крыша. Мама бросилась ее тушить, а мы с бабушкой ее оттуда снимали. Бежали в лес, а дом сгорел у нас на глазах. В который раз остались мы опять без крыши над головой!

Возвращение в Минск

Наши пришли – мы радовались очень! Жить, конечно, негде, есть нечего, правда, свои уже. Маме потом сосватали какой-то сарайчик, который мы поставили на месте сгоревшего дома, прорезали в нем окна – без стекол.

Мама после войны работала в Старых Дорогах в районо инспектором. Она съездила в Минск сразу после войны, посмотрела, что делается, побывала в своем учреждении, увидела, как люди живут там в подъездах под лестницей: занавеской прикрылись и жили. А тут все же свой сарайчик. Коза была, Машка. Я пила козье молоко. Привыкла к нему и сейчас даже здесь покупаю.

Окончила школу я в Старых Дорогах. Бабушка болела, мама не могла уехать, а я решила, что нужно выбираться. Взяла и уехала в Минск. Попыталась поступить в университет. Но знаний у меня было не ахти. И я поступила в медучилище. Там было общежитие и двухгодичное обучение (фельдшер-лаборант). Я окончила его с отличием и могла поступить в мединститут. Но я не стала поступать туда, а поступила и окончила биофак университета. Мама вернулась в Минск. Когда отца реабилитировали, ее (не сразу, правда, а через несколько лет) поставили на очередь в Минске. Она получила квартиру. Я вышла замуж. Сначала родился один сын, а потом, через 10 лет, я решилась на второго. Все-таки тяжеловато было жить, зарплаты были маленькие. Работала я в Институте переливания крови.

Воссоединились в Америке

Родной брат моего мужа Льва Иосифовича Мильмана Зяма, уезжая в Америку, взял наши документы. Потом он двоих братьев, Мишу и Леву, забрал. Миша уехал на год или два раньше. А Лева решал вопросы со своим старшим сыном. Лева у меня – второй муж. Дети мои – от первого мужа, Геннадия. Он жив, мы в хороших отношениях, он живет сейчас в Германии. Геннадий тоже был неплохой, но я влюбилась в Леву! А Лева погиб два года назад… попал под машину. Такой был человек! Мы с ним много и с удовольствием путешествовали по Европе, бывали и в Беларуси.

Приехали мы сюда в 1998 году. С собой можно было взять только одного сына. Лева взял своего старшего, у него семья: жена и две девочки. А на моих детей мы привезли только документы. И через некоторое время нам звонок (а мы приехали как беженцы), и нам говорят: «Вы знаете, ваши мальчики не проходят как беженцы, так как они поменяли фамилию». А их отец был тоже еврей – Розенгауз. И он сказал старшему: «Сергей, тебе очень трудно будет жить с моей фамилией. (Он знал по себе: ему здорово доставалось). Надо менять фамилию». И Сергей поменял фамилию. И когда прошло 10 лет, поменял и наш второй сын. Они взяли мою девичью – Клинцевич, в честь репрессированного дедушки. И вот нам говорят: они поменяли фамилию, их никто не преследовал, им жить было не так уж и плохо. Тогда Лева начал действовать. Он выписывал примеры. Например, у Каспарова фамилия была Бронштейн. И тренер ему сказал: если не поменяешь фамилию, ты далеко не пойдешь. Он сделал выписку с этим примером: пятая строка и все такое. Короче, это подействовало, и им дали иммиграционную визу. И они приехалим со своими семьями сюда, во Флориду. Так мы снова воссоединились!

Похожие новости

Реклама